Как новые законы угрожают будущему российской фармацевтики

В последнее время российская фармацевтика столкнулась с тревожной тенденцией, которая снижает интерес инвесторов к данной отрасли и делает ее инновационное развитие менее привлекательным. Основная тема обсуждения заключается в выдаче производителям принудительных лицензий на производство современных медикаментов. Данная правовая мера была создана для экстренных случаев, однако в последнее время она все чаще используется как инструмент обхода патентного законодательства. В частности, это касается принудительных лицензий – обсуждали в материалах «Ленты.ру».

На данный момент в арбитражных судах рассматриваются 13 исков по введению принудительных лицензий на производство медикаментов. «Идет вал подобных дел», и почти все они — из списка ЖНВЛП (жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов). Об этом говорили участники V ежегодного конгресса «Право на здоровье», который прошел 11 сентября. Эксперты считают практику рассмотрения подобных дел в суде крайне опасной.

Что такое принудительные лицензии

Правовой механизм выдачи принудительных лицензий был создан для экстренных ситуаций. Например, если у страны нет доступа к жизненно важным разработкам, это создает угрозу национальной безопасности. В этом случае государство может на законных основаниях передать исключительные права патентообладателя другому производителю и разрешить выпуск необходимой продукции внутри страны.

В мировом масштабе выдача принудительных лицензий происходит крайне редко или не используется вовсе, отмечает партнер юридической фирмы «Иванов, Макаров и партнеры». По его словам, принудительные лицензии не выдавались и в России, но сейчас некоторые компании пытаются активизировать этот механизм, чтобы выйти на рынок до истечения срока патентной охраны на оригинальный препарат. Фактически это захват рынка, который должен принадлежать инновационной компании в период действия патента, и попытка необоснованного обогащения, считает юрист.

Выдача принудительных лицензий регулируется статьями 1360 и 1362 Гражданского кодекса. Если совсем просто, то в соответствии с первой статьей решение принимает специальная правительственная подкомиссия, которая состоит из представителей разных федеральных органов власти. А статья 1362 разрешает рассмотрение вопроса о выдаче принудительных лицензий в арбитражном суде.

«Таким образом, сегодня для получения права использования одного и того же патента можно пойти разными путями – через правительственную подкомиссию или через судебное решение. И второй путь оказался значительно проще», – отмечает генеральный директор.

«Зачем идти в дверь, где вас строго спросят, когда рядом открыто, приходите и забирайте», – заявил эксперт, выступая на Конгрессе «Право на здоровье».

Благодаря пробелам в законодательстве отдельные компании «открыли для себя возможность» добиваться получения принудительных лицензий на производство социально значимых препаратов в обход действующих патентов.

Ри – лазейка…

В соответствии со статьей 1362 ГК РФ для получения принудительной лицензии необходимо доказать недостаточное использование патента правобладателем. И тут оказывается, что отвечать, то есть владельцу патента просто нечем защищаться. Четких формализованных критериев для признания «достаточности использования изобретения» в законе просто нет. Без этого невозможно доказать, что лекарство поставляется в необходимом объеме и спрос пациентов полностью удовлетворяется.

«Мы видим большое количество исков в отношении препаратов, которые зарегистрированы, никуда не ушли, продолжают обращаться на российском рынке», – отмечает Дмитрий Зайцев.

С другой стороны, закон не учитывает, что поставки лекарства могут прерываться и по независимым от производителя причинам. В ситуации правовой неопределенности судьи принимают «разнонаправленные» решения, основываясь на своих субъективных соображениях, и создают опасные прецеденты.

Первый и самый известный случай принудительного лицензирования из-за недостаточного использования патента — дело о препарате «Трикавта», который используется для лечения муковисцидоза. Его разработчик — американская компания Vertex, иск о выдаче принудительной лицензии подал малоизвестная «Медицинская исследовательская компания «Мик».

Как сообщает портал Право.ru, при выдаче принудительной лицензии в деле Vertex суд руководствовался тем, что малая часть тендеров на поставку «Трикафты» была отменена, хотя это происходило по техническим причинам (например, из-за нереалистичных сроков поставки препарата из-за границы). Позже все эти тендеры провели повторно со своевременными поставками «Трикафты». Кроме того, суд не принимал во внимание, что препарат показан только для узкой группы больных муковисцидозом, ошибочно посчитав, что поскольку не все из таких больных получили «Трикафту», то возникла ситуация с «недостаточным использованием».

Результатом решения суда стали многочисленные возмущения пациентов в Генеральную прокуратуру, и упоминания по правам человека. Люди жаловались на то, что заменен оригинальный препарат на дженерик произошла без каких-либо медицинских оснований.

Два – лазейка, три – лазейка…

Еще один способ получить принудительную лицензию – создание зависимых изобретений, то есть патентов, которые не могут использоваться без изначального оригинального изобретения. Это дает возможность недобросовестным производителям обойти патентную защиту.

«Заказывающие дженериковые компании получают патенты на зависимые изобретения, в которых никакого технического прорыва нет. В них нет даже реализации какого-либо технического результата, который бы существенно повлиял, например, на терапевтические свойства того или иного препарата, который производится с использованием этого изобретения. Такие действия выглядят как попытка реализовать собственные коммерческие планы в обход действующих патентов», – говорит партнер и региональный директор компании «Городистский и Партнеры».

Пункт о зависимых изобретениях также содержится в статье 1362 ГК РФ. Кроме того, в соответствии с ней, рассмотрение дел о выдаче принудительных лицензий происходит в обычных арбитражных судах. Однако судьи, которые ведут стандартные гражданские разбирательства, просто не обладают достаточными компетенциями, не разбираются в патентных вопросах так, как их коллеги в специальном суде по интеллектуальным правам. Этим и объясняется «разнонаправленность» их решений.

Снимаем розовые очки

Введение принудительного лицензирования действительно может принести значительные выгоды отдельным компаниям. Оно и правда приводит к созданию новых фармацевтических производств. Но все это в краткосрочной перспективе. Что будет, если существующие тенденции продолжатся?

Иностранные компании, которые разрабатывают инновационные препараты, будут все меньше стремиться вывести свои новые продукты на российский рынок. Ведь лицензию на них могут в любой момент принудительно отдать локальным компаниям. Кроме того, они будут с меньшим желанием инвестировать в развитие локального производства и повышения доступности современных препаратов.

Все это касается не только иностранцев. «У нас растет количество российских компаний-инноваторов и тех, кто хочет заниматься инновационными разработками. Рано или поздно проблема принудительных лицензий коснется и их», – отмечает управляющий партнер юридической фирмы FirmOne, выступая на Конгрессе «Право на здоровье».

Отечественные компании также будут с меньшей уверенностью и желанием вкладывать в инновационные разработки. Крупные инвестиционные проекты, в том числе с иностранным участием, тоже могут оказаться под угрозой.

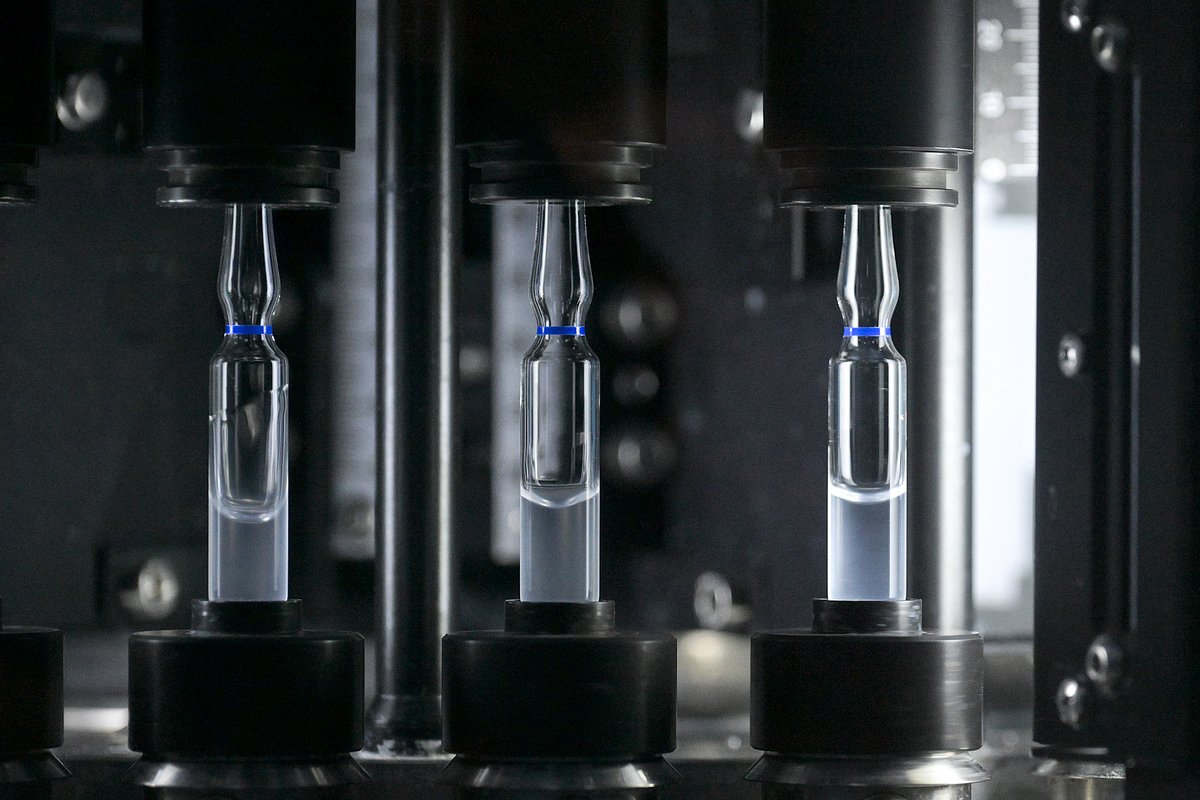

Сегодня в России реализуется множество совместных проектов по локализации жизненно необходимых препаратов. Например, «Фармстандарт» в партнерстве с «Генериум» и международной «Санофий» подписали соглашение о производстве инсулина гларгина (300 ед/мл).

Все эти риски активно обсуждались в этом году на полях Питерского международного экономического форума. Представители власти и бизнеса признали необходимость совершенствования нормативных документов. Например, член комитета по защите конкуренции, что существующие механизмы выдачи принудительных лицензий через суды требуют доработки, в отношении этого не должно быть злоупотреблений, а защита российских производителей, пациентов не должна носить бесстимульный характер. По ее словам, в принудительном лицензировании нанесет большой ущерб, теперь это дженериковая страна, куда разработчики оригинальных препаратов просто не идут.

В начале сентября Ассоциация «Фармацевтические инновации» («Инфарма») направила письмо на имя министра экономического развития с предложениями по совершенствованию механизма принудительного лицензирования. Чтобы решить проблему, ассоциация предлагает разрабатывать и закреплять в рекомендациях высших судов определения ключевых понятий, таких как «недостаточное использование», «недостаточное предложение на рынке», «уважительные причины» и «готовность использования изобретения».

Также Ассоциация предложила рассматривать spory, связанные с госзакупками и общественными интересами, не через суды (в рамках статьи 1362 ГК РФ), а через правительство (по статье 1360 ГК РФ). Участники Конгресса «Право на здоровье» также поддержали эти предложения. Их дополнение связано с организацией обратной связи. Ведь текущая процедура рассмотрения вопроса о принудительном лицензировании в правительственной подкомиссии не подразумевает публичности и диалога. Хотя все это пошло бы только на пользу российской фармацевтической отрасли.